Actualité

CIME - Projet immobilier du CHU Grenoble Alpes

Le CHU Grenoble Alpes repensé, au service de chacun CIME, le projet immobilier de modernisation de l’hôpital Michallon, est la concrétisation du...

Lire la suiteAccessibilité

Afin d'être accessible au plus grand nombre, nous vous informons que vous avez la possibilité de

modifier la taille d’affichage du contenu de notre site.

Pour cela, voici les commandes à reproduire à l'aide de votre clavier (sur MAC : remplacer CTRL par CMD) :

À l'heure où l'hôpital est si fréquemment soumis aux questionnements et aux crises, il semble important de se pencher sur son histoire. C’est ce qu'a tenté l'exposition « De la charité aux soins, l'histoire de l'hôpital à Grenoble. » Secourir, enfermer pauvres et vieillards indigents puis soigner : tels sont les principaux moments d'une histoire intimement liée à celle de la société, ici, celle du Dauphiné et de Grenoble, sa capitale.

L'hôpital est aussi le témoin des progrès de la médecine. Ils en ont déterminé l'évolution, qui s'est considérablement accélérée à Grenoble avec le développement de l'enseignement, la création récente de la faculté de médecine et de pharmacie. Il faudra cependant attendre ces dernières décennies pour que sa fonction passe définitivement « De la charité aux soins ».

Capitale administrative et religieuse, Grenoble au XVe siècle n'a guère les apparences d'une grande cité. Considérés comme « envoyés de Dieu », les pauvres et les plus modestes des voyageurs sont accueillis dans plusieurs lieux de la ville. Ce sont d'humbles maisons, des asiles de nuit, où l'on trouve du pain, de l'eau, un repas et l'aumône, dite « la passade », au moment du départ. Ces lieux d'accueil sont appelés hôpitaux et dépendent de l'Eglise ou de riches particuliers.

C'est Hugues, évêque de Grenoble (1080- 1132), qui aurait fondé le premier hôpital de la ville et l'unique durant deux siècles. Quand les mauvaises récoltes, les prélèvements des armées de passage ou des impôts, les guerres puis la famine chassent les paysans démunis vers la capitale dauphinoise, les efforts des religieux et des notables ne suffisent plus et des quêtes sont organisées.

Dès 1545 – ce qui est novateur pour l'époque – les consuls confieront la responsabilité des hôpitaux aux laïcs. Six notables, « les surintendants des pauvres », assemblée qui ensuite prendra le nom de « Conseil des pauvres », gèrent l'ensemble des hôpitaux.

À la fin du XVIe siècle, Grenoble est peuplée de 14 000 habitants. Plusieurs centaines de mendiants errent dans la ville. Elle dispose alors de quatre hôpitaux, offrant quelques dizaines de places :

Devenus insalubres et surpeuplés, ces lieux d'accueil ne suffisent plus. L'hôpital Notre-Dame prend une place prépondérante. Le pouvoir municipal essaie de secourir les plus démunis en y organisant régulièrement des distributions de pain et d'argent. Ceux qui bénéficient de l'aumône portent une marque distinctive sur leurs vêtements. Mais la misère s'étend, d'autant que les autorités ne parviennent plus à endiguer l'arrivée de nouveaux miséreux.

De la moitié du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle, la peste noire répand la terreur et la mort. « Après la guerre, la famine, après la famine, la peste ». C'est surtout lorsque la pénurie survient que la peste multiplie ses victimes. Au XVe siècle, un legs permet d'établir, hors des remparts, à l'Ile verte, un lieu d'accueil pour les pauvres pestiférés : l'hôpital de l'Ile, ou des Infez. Transmises par les marchands, les troupes de passage ou les pèlerins, les épidémies répétées de peste suscitent une méfiance croissante, tant à l'égard des mendiants que des étrangers.

A la fin du XVe siècle, les deux tiers de la population de Grenoble sont décimés. Peu à peu, des mesures collectives sont prises par les consuls pour protéger la cité. Dès l'annonce d'une épidémie, les portes de la ville sont fermées, les foires et les marchés supprimés, les mendiants et les étrangers expulsés, les malades recensés, les maisons désinfectées par fumigations. L'inhumation des pestiférés est confiée aux « galopins » ou « corbeaux ». Une longue et ample robe, mais surtout un long bec rempli de parfums, doivent les empêcher de contracter la peste. Les chirurgiens ou médecins qui se trouvent au contact des pestiférés portent aussi ce costume. Ce sont les chirurgiens-barbiers qui percent les bubons et cautérisent les plaies, ils ne touchent leurs patients qu'à l'aide d'une baguette ou d'une pince. Mais les médecins, même s'ils savent diagnostiquer la peste, sont incapables de la soigner. Devant la rapidité de la contagion et l'inefficacité des remèdes, le recours à la religion est capital. L'épidémie est vécue comme un châtiment divin. Aux prières, aux pénitences et aux processions, s'ajoute l'assistance de moines tels les capucins auprès des pestiférés. Toutefois, grâce au respect des mesures collectives de prévention, Grenoble et le Dauphiné éviteront, au début du XVIIIe siècle, les dévastations de la grande épidémie de peste de Marseille.

Au XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe siècle, de mauvaises récoltes aggravent encore la misère. A Grenoble, l'assistance aux plus démunis relève surtout de l'intervention de l'Eglise et de la noblesse : leur réponse est la charité.

En 1638, un nouvel hôpital est ouvert à l'initiative du maréchal de Créqui. Il ne changera plus d'emplacement jusqu'au début du XXe siècle. Sollicité par un évêque particulièrement actif et convaincant, Mgr Le Camus, l'aristocratie parlementaire et le clergé accroissent leur aide en faveur des pauvres. Lui-même apporte son soutien financier à toute initiative liée à l'assistance. Dons, legs et créations d'œuvres privées telles l'hôpital de la Providence, « les Orphelines » ou « les Repenties » pour les orphelines ou les prostituées, se multiplient. Mais face à la montée croissante de la pauvreté dans le royaume, le pouvoir royal va mener une politique d'internement des pauvres : les édits royaux de 1662 et de 1680 ordonnent la création d'un hôpital général dans chaque ville pour y enfermer les mendiants.

En 1699, l'hôpital de Grenoble devient hôpital général. Mais la volonté d'aide et de compassion charitable prédomine dans la capitale dauphinoise. Ce n'est que tardivement que l'enfermement y sera organisé. En août 1712, le père Guevarre, mandaté par le roi, en sera l'instigateur. Mais rien ne change vraiment. La capacité d'accueil étant insuffisante face au nombre croissant de pauvres, la corruption règne chez les « chasse-coquins » chargés de les arrêter. Malgré de nouveaux édits royaux, toutes les tentatives d'enfermement s'avèrent inapplicables. Face à la misère qui gagne, une suspicion naît à l'égard des pauvres qui, faute d'aide, en sont souvent réduits à la délinquance. Y aurait-il de « bons » pauvres qui méritent le salut et d'autres, oisifs, qui profitent ? Des mesures autoritaires sont prises : les délits de mendicité ou de vagabondage sont désormais lourdement punis.

Au XVIIIe siècle, l'hôpital général ne peut accueillir que 400 personnes, ce qui est largement insuffisant. Sont à l'hôpital ceux qui ne sont plus capables de subvenir à leurs besoins, tels les incurables ou les vieillards. Les orphelins et des enfants d'artisans en difficulté y sont également pris en charge. Sont aussi accueillis ceux qui sont arrêtés par les archers ou « chasse-coquins » tels les mendiants, les vagabonds, les prostituées. La punition d'enfermement devrait les inciter à travailler. Sont enfin secourus ceux qui viennent chercher l'aumône, le plus souvent en pain, des artisans, des petits commerçants en faillite, des ouvriers et des paysans sans travail. Priorité est faite aux Grenoblois.

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, plus de 1300 pauvres sont ainsi secourus dont un grand nombre de couseuses de gants de plus de 40 ans dont la vue s'est abîmée. Les femmes gravement malades sont envoyées à l'hôpital Sainte-Marthe et les hommes à l'hôpital de la Charité. Le dépôt de mendicité du faubourg Saint-Joseph prend le relais de la lutte contre la mendicité en 1768. Il abrite 300 à 400 mendiants arrêtés par la police. Il est l'un des pires du royaume : 60 % des pensionnaires y succombent. Même difficiles, les conditions de vie à l'hôpital général restent préférables à la famine et à l'insécurité du dehors. On compte peu d'évasions et d'expulsions. Hommes et femmes sont séparés. Les lits, en nombre insuffisant, sont occupés par plusieurs personnes à la fois. La décision en 1787 de changer les draps tous les deux mois est considérée comme un progrès. Les repas sont surtout composés de pain et de soupe. Les prières et offices religieux ainsi que le port de l'uniforme sont obligatoires. Comme dans tous les hôpitaux généraux du royaume, les pauvres sont astreints au travail dans les manufactures de l'hôpital : ils y produisent du drap, des chapeaux, des bonnets, des bas de soie. Cette activité procure des revenus à l'hôpital et permet de lutter contre l'oisiveté. Il s'agit avant tout de « faire le salut des pauvres par la prière et le travail ».

Au XVIIIe siècle, ce sont les enfants de la cité dauphinoise qui sont les principales victimes de l'accroissement de la misère : la prise en charge de quelque 500 enfants représente la dépense la plus importante de l'hôpital. Les difficultés économiques amènent un nombre croissant de familles, d'artisans et de marchands en faillite, d'ouvriers sans emploi à demander la prise en charge temporaire de leurs nourrissons jusqu'au sevrage. Par ailleurs, cette aggravation de la pauvreté augmente le nombre d'enfants « exposés », c'est à dire abandonnés.

Même si « l'exposition » des nouveau-nés est un délit, il est de plus en plus fréquent de trouver des enfants sur les lieux de passage ou dans les rues voisines de l'hôpital. Il est de la vocation de l'hôpital de les prendre en charge. Leur taux de mortalité est très élevé. Au nom des principes humanistes de la Révolution, un « tour » est mis en place à la porte de l'hôpital général en 1812, pour déposer les enfants abandonnés. Les tours vont entraîner une forte augmentation des abandons dans toute la France, provoquant de vifs débats. En 1838, celui de Grenoble sera fermé et remplacé par un bureau ouvert. L'hôpital accueille aussi, mais contre paiement d'une pension, les enfants illégitimes. Après délibération, chaque enfant fait l'objet d'une décision d'admission puis est identifié à l'aide d'une médaille numérotée. L'habitude, quel que soit le niveau social des parents, est alors de mettre les enfants en nourrice. Le paiement des frais de nourrice revient à l'hôpital. Les nourrices les plus proches exigent les meilleurs salaires. Aussi l'hôpital doit-il les chercher de plus en plus loin et même jusqu'en Oisans à la fin du XVIIIe siècle. Ces enfants ne sont pas toujours bien soignés, certains sont retrouvés estropiés. Aussi l'hôpital va-t-il procéder à des contrôles. Vers l'âge de 10 à 12 ans, les enfants non repris par leurs parents reviennent pour la plupart à l'hôpital où ils sont mis au travail avec les adultes dans ses fabriques et ses services. Soutenues par le pouvoir royal, des manufactures se créent et, sous couvert d'apprentissage, vont exploiter le travail des enfants à l’instar de la manufacture des Blondes de Sassenage qui, vers 1780, emploie 400 fillettes de 8 à 9 ans à la confection de dentelles de soie grège, « les blondes ».

La fin du XVIIe siècle marque le début de la médicalisation à l'hôpital de Grenoble. Pour soigner les pauvres gravement malades, les médecins grenoblois sont trop peu nombreux. Il est fait appel aux religieux, aux pères de la Charité, aux sœurs de Sainte-Marthe et de Saint-Joseph. Faute de place à l'hôpital général, ces religieux vont exercer dans de nouveaux locaux, peu éloignés : pour les hommes, à l'hôpital de la Charité et pour les femmes, à l'hôpital Sainte-Marthe. Un troisième hôpital, de fondation privée, est créé simultanément : c'est l'hôpital de la Providence. Ces trois hôpitaux ne disposent que de 20 à 40 lits chacun. Les maux dont souffre la population accueillie sont en majorité dus à la grande misère. Outre la malnutrition, ils sont surtout d'origine infectieuse. L'humidité, entretenue par des inondations régulières et l'insalubrité des habitations favorisent les fièvres. S'y ajoute le typhus, introduit par les militaires. La médecine très empirique est encore imprégnée de croyances et de pratiques populaires. Lavements, saignées et purges sont pratiqués par les chirurgiens et avant eux par les barbiers. Ils restent avec l'usage des tisanes et les vomitifs les prescriptions les plus fréquentes. Toutes ont pour fonction d'évacuer le mal. Réalimenter les plus faibles, leur administrer des drogues fabriquées par les apothicaires, nombreux et prospères à Grenoble, tels sont la plupart des actes pratiqués par les religieuses de Sainte-Marthe et de la Providence.

En revanche, les pères de la Charité (une dizaine à Grenoble) sont réputés dans l'Europe entière pour leurs compétences en chirurgie. Au XVIIIe siècle, ils vont ouvrir dans leur hôpital la première école de chirurgie. Le pouvoir royal leur demande aussi de s'occuper des militaires auxquels des lits vont être réservés contre le paiement d'un prix de journée. C'est ainsi que l'hôpital de la Charité, voisin de l'hôpital général, deviendra l'hôpital militaire.

Dominique Villars (1745-1814), homme des Lumières, botaniste, humaniste et médecin défendant la médicalisation, annonce une phase nouvelle de l'histoire de l'hôpital à Grenoble. Ce fils de paysan gapençais va être le premier à produire, dans l'Histoire des plantes du Dauphiné, un recensement et une classification scientifique des plantes qui depuis des siècles sont la base empirique de la médecine locale. Chirurgien et médecin à l'hôpital militaire, humaniste républicain, il fera partager ses réflexions en décrivant les maladies les plus fréquentes à Grenoble (1787) et en envoyant des mémoires à l'Assemblée nationale.

« La classe pauvre doit être considérée comme une maladie du monde politique, si elle était abandonnée, elle deviendrait incurable et le ferait périr » annonce-t-il en 1790. « Les secours sont une dette sacrée. La société doit subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » (Déclaration des Droits de l'Homme de 1793)

Autant de principes que les révolutionnaires ont bien des difficultés à mettre en application. Refuge de la misère, résultant elle-même des inégalités, l'hôpital pâtit alors d'une image très négative. On préfère désormais lui donner le nom d'hospice. Le personnel est recruté parmi les laïques. Refusant de prêter serment à la République, la quasi-totalité des religieux quittent leurs hôpitaux et la qualité des soins va baisser considérablement. Avec la disparition de l'Ecole de chirurgie, en 1792, l'enseignement va se réduire à quelques cours d'accouchement.

Malgré ces premières conséquences néfastes, ces réformes finissent par s'avérer profitables. Des officiers de santé sont formés et recrutés à l'hôpital. L'Ecole de chirurgie est rétablie et une école préparatoire de médecine est créée. L'ensemble des hôpitaux est réuni au sein d'une administration municipale commune, dès 1796. Sous le Consulat, le maire devient président de la commission administrative de l'hôpital et le restera. C'est la bienfaisance qui doit désormais aider à résorber la misère. Le secours à domicile est développé, les enfants abandonnés (« orphelins de la patrie ») sont pris en charge par l'Etat. Ces mesures ne font qu'aggraver l'état catastrophique des finances de l'hôpital. Tout au long du XVIIIe siècle, la situation financière, déjà désastreuse, l'avait amené à vendre nombre de biens fonciers, pourtant sources de revenus.

A la Révolution, l'Etat confisque tout le patrimoine hospitalier, il est censé assumer totalement les dépenses d'assistance. L'hôpital parvient difficilement à nourrir ceux qui s'y trouvent et les plus valides sont renvoyés. Mais sa municipalisation et le droit qu'il obtient de conserver son patrimoine foncier permettent ensuite les conditions d'un nouveau départ. Pour Bonaparte, premier consul, « le soin de pourvoir les hôpitaux est une dette nationale ». Désormais public, le financement de l'hôpital est assuré.

Les nombreuses découvertes médicales du XIXe siècle vont contribuer à une évolution rapide de l'hôpital. L'histoire de l'hôpital et celle de la médecine deviennent indissociables. A la fin du XIXe siècle, les maladies peuvent, dans leur majorité, être diagnostiquées. Peu à peu, ces découvertes, et plus particulièrement l'application des théories pasteuriennes, s'intègrent à la pratique hospitalière. La science médicale fait de l'hôpital le lieu privilégié de sa recherche et de son enseignement. C'est ce qui amènera l'enseignement de la médecine à Grenoble à connaître un nouvel essor. De nouveaux locaux sont inaugurés rue Lesdiguières en 1894. Le Dr Bordier, anthropologue et personnalité scientifique de premier plan, en est le directeur. Il nomme le bibliothécaire de l'Ecole de médecine Hippolyte Mûller (fondateur du Musée Dauphinois en 1906).

Au cours du XIXe siècle, Grenoble connaît un essor économique sans précédent, responsable d'un accroissement subit de la population, surtout ouvrière : en l'espace de soixante-dix ans, la population de la ville double. Ce développement économique ainsi que l'héritage idéologique de la Révolution concourent à de nouvelles formes de prise en charge de la pauvreté. Des corporations fondent des sociétés mutuelles, parmi les premières en France. La plus ancienne, créée en 1803, est celle des gantiers. La municipalité et le patronat les encouragent et favorisent aussi d'autres formes d’assistance comme les bureaux de bienfaisance qui associent des membres du clergé aux dames de la bourgeoisie. Une nouvelle forme de charité, laïcisée et paternaliste, souvent comparable à celle qui préexistait sous l'ancien régime, va s'instaurer aussi dans l'administration de l'hôpital. Même si les dons et legs n'atteignent jamais le niveau de ce qu'ils furent avant la Révolution, ils restent essentiels à son financement. Cette multiplication des formes d'assistance, mais aussi la médicalisation de l'hôpital, augmentent la proportion de malades à l'hôpital-hospice. La formation des infirmières devient une nécessité, une école est fondée en 1903.

A la fin du XIXe siècle, l'hôpital-hospice accueille autant de malades que de vieillards sans ressources. Tous ont en commun d'être pauvres. Les malades sont répartis en deux catégories : les blessés qui relèvent de la chirurgie et les fiévreux qui relèvent de la médecine. Le taux de guérison est plus élevé parmi les premiers. La pratique de l'antisepsie et de la stérilisation s'est progressivement imposée mais la souffrance des opérés reste importante car les produits anesthésiants ne sont pas encore d'un usage systématique à Grenoble.

Peu de choses ont changé depuis le XVIIIe siècle dans la vie quotidienne des hospitalisés. Les fabriques ont fermé mais les vieillards valides continuent d'apporter leur aide à l'hôpital en échange d'une légère rétribution. Fait nouveau, cependant, des vieillards aisés peuvent disposer de chambres particulières payantes. Depuis 1817, le dépôt de mendicité qui accueille les « mauvais malades » a été transféré à l'asile Saint-Robert, dont on ne sait dire s'il s'agit d'un refuge ou d'une prison. Peu après la loi de 1838 relative aux aliénés et à l'initiative du Dr Evrat, il devient asile d'aliénés.

L'hôpital de Grenoble recueille alors le reste de ses anciens assujettis, les filles syphilitiques notamment, ce qui n'améliore pas sa réputation. En effet la présence de ces quelque cinq cents personnes au cœur de la cité en pleine croissance est de moins en moins bien perçue par les édiles. Avec l'hôpital militaire, ce sont plusieurs hectares qu'occupent au centre de la ville, des bâtiments vétustes, insalubres, aux effluves pestilentiels.

Le débat concernant ce transfert va durer un siècle. Ce projet naît d'une double volonté : mettre à l'écart ce qu'on ne veut pas voir et préserver la population citadine des risques d'épidémie. La vétusté de l'hôpital, la population misérable et peu recommandable qui le fréquente sont les arguments mis en avant par les partisans du transfert. Les opposants en dénoncent le coût élevé. Soulignant l'intérêt de sa position centrale, ils préconisent la modernisation des bâtiments et une application plus stricte de l'hygiène et de la stérilisation. Imaginant un nouvel urbanisme pour le centre de la ville, le maire Edouard Rey établit un premier projet. Ce sont les vieillards et les contagieux qui seront d'abord déplacés. La décision est prise en 1881 de construire à La Tronche un asile des vieillards et un pavillon pour les épidémiques, ils seront inaugurés en 1894. En 1902, militaires et administrateurs civils décident l'achat d'un vaste terrain à La Tronche. L'hôpital militaire y est construit et inauguré en 1910. La polémique provoquée par le projet de transfert de l'hôpital général reprend de plus belle. Le Dr Girard en est le principal défenseur. Des terrains, voisins du nouvel hôpital militaire sont acquis à La Tronche. Une vingtaine de pavillons sont construits suivant le modèle de l'architecture hospitalière de l'époque. L'un deux, la clinique des Alpes, appartient au secteur privé. Le nouvel hôpital civil, inauguré en 1913, est salué par la presse comme « le summum de la perfection ». Au centre-ville, les hôpitaux démolis laissent la place à la Caisse d'Epargne, la Banque de France et le boulevard Edouard Rey. L'histoire de l'hôpital à Grenoble s'écrit désormais dans trois lieux différents mais proches : l'asile des vieillards, le nouvel hôpital militaire et le nouvel hôpital civil.

L'image de l'hôpital, lieu de soins, s'impose progressivement mais la population accueillie reste peu favorisée. Les clochards y viennent habituellement durant l'hiver, les vieillards se retrouvant seuls et sans ressources y terminent leur vie, ce qui n'est pas pour moderniser son image. S'y ajoutent tous ceux qui sont atteints de maladies contagieuses, telle la variole, le tétanos, la grippe, la rougeole, la typhoïde… incurables à l'époque. On les y amène pour protéger le milieu familial de la contagion, mais les soins restent limités. C'est ainsi que, lors de l'épidémie de tuberculose, essentiellement développée durant l'entre-deux guerres, quelque trois cents tuberculeux sont accueillis à l'hôpital et de nouveaux pavillons leur sont réservés. Ce sont souvent les plus gravement atteints, incapables d'être envoyés en altitude dans les sanatoriums du plateau des Petites-Roches. Ce fléau décime des familles entières, dans toutes les couches sociales. Les malades séjournent souvent plusieurs mois. Le règlement est sévère et les sorties limitées. L'introduction d'alcool est interdite, les fouilles sont fréquentes. Progressivement, des boxes sont aménagés dans les salles communes. Le repos et une alimentation régulière sont souvent la base des soins. La plupart des médicaments sont fabriqués à l'hôpital par la pharmacie centrale. Les médecins hospitaliers sont peu nombreux. Ils possèdent un cabinet en ville et se mettent, à mi-temps, à disposition de l'hôpital. Ils gèrent généralement plusieurs services à la fois, parant au plus pressé. Le rôle du personnel soignant et notamment des infirmières n'en est que plus essentiel. Elles vivent au quotidien avec les malades, logeant sur place. Même si leur fonction a nécessité un diplôme, il est souvent l'accomplissement d'une vocation. Elles sont secondées par des servants et des servantes qui n'ont pas reçu de formation particulière. Des vieillards valides (les malades utilisé) participent aux services et touchent une petite rétribution. La chirurgie maintient son avance en milieu hospitalier et accueille une clientèle différente. Le « service de porte » est le premier service des urgences, il accueille clochards et accidentés.

Après la seconde guerre mondiale, l'utilisation de la pénicilline, des sulfamides et des antibiotiques va faire disparaître nombre de maladies infectieuses et contagieuses qui motivaient de nombreuses hospitalisations. Ainsi, la tuberculose sera jugulée grâce à la streptomycine (cet antibiotique permettra de détruire le bacille de Koch qui est à l'origine de cette infection). La pratique des vaccinations, les progrès de la transfusion sanguine, l'usage de la radiologie vont aussi contribuer à la transformation du rôle de l'hôpital. Une spécialisation, liée aux progrès de la recherche, va s'accroître pour chaque service. Cette évolution des connaissances va exiger d'autres capacités du personnel. Parallèlement à la généralisation de la Sécurité Sociale, à partir de 1945, le rôle du médecin continue d'évoluer avec la mise en place du temps plein hospitalier en 1962, grâce auquel des médecins peuvent exercer désormais exclusivement à l'hôpital. A cela s'ajoute, la même année, la transformation de l'Ecole de médecine en faculté : le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble est né. A la fin des années 1960, différents événements, dont les jeux olympiques d'hiver, vont concourir à la mutation de Grenoble et de ses hôpitaux. La construction de l'hôpital Sud et la création du SAMU, l'un des premiers, marquent le début de cette phase nouvelle de l'hôpital.

A la fin du XXe siècle, l'hôpital Michallon fait partie de la ville. Il s'humanise et s'ouvre sur la recherche collaborant avec les différents laboratoires (Institut Albert-Bonniot, CNRS, Inserm, laboratoires universitaires, le LETI de CEA., l'ESRF, etc.). L'hôpital, tout au long du XXe siècle, s'est progressivement intégré au paysage urbain en s'ouvrant sur la vie de la cité et de sa circonscription sanitaire. Avec l'exigence de technicité et d'efficience croissante, commune au corps médical et à la Direction, le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble a aujourd'hui la place qui lui revient au niveau national et international.

Source : Musée Grenoblois des Sciences Médicales, « De la charité aux soins : l’histoire de l’hôpital à Grenoble », Grenoble, 1996, 20 p. – Rédaction texte par M-C Vanneuville.

Actualité

CIME - Projet immobilier du CHU Grenoble Alpes

Le CHU Grenoble Alpes repensé, au service de chacun CIME, le projet immobilier de modernisation de l’hôpital Michallon, est la concrétisation du...

Lire la suite

Actualité

Retour sur l'année 2024 au CHUGA

L’année 2024 a été marquée par des réalisations significatives, fruit de l’engagement et de l’énergie collective de toutes les équipes. Revenons...

Lire la suite

Actualité

Le CHU Grenoble Alpes s’engage contre les violences sexistes et sexuelles, et les discriminations

Le CHU Grenoble Alpes (CHUGA) renforce son engagement en faveur d’un environnement de travail respectueux et inclusif en lançant une campagne de...

Lire la suite

Actualité

Exposition - Enfanter, une évolution des pratiques à l’hôpital de Grenoble

Enfanter, une évolution des pratiques à l’hôpital de Grenoble Exposition ouverte ! Après « Cousu main », une exposition qui retraçait les...

Lire la suite

Actualité

Semaine nationale de la continence

Semaine nationale de la continence - Campagne de l'AFU En finir avec les "envies pressantes" Jeudi 20 mars - 18h30 : Rendez-vous Live sur le compte...

Lire la suite

Actualité

Port du masque obligatoire

Dans le contexte de circulation importante des virus respiratoires (grippe, COVID-19, virus respiratoires), le port de masque chirurgical est...

Lire la suite

Actualité

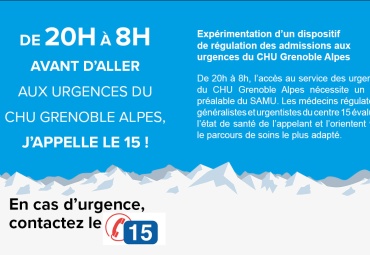

Régulation des admissions aux urgences

Lire la suite

Actualité

Aidez à former les soignants de demain !

Dans le cadre de notre mission d’enseignement, nous formons chaque année près de 1500 étudiants au sein de nos écoles et instituts de formation. En...

Lire la suite

Actualité

Et si ta place était avec nous ?

De nombreux métiers sont à ta portée au sein de notre établissement, consulte nos offres d'emplois dès maintenant ! 100 métiers différents, un même...

Lire la suite

Actualité

Le Fonds de dotation du CHUGA

Aux côtés des soignants, au bénéfice des patients !

Lire la suite

Actualité

Le CHU Grenoble Alpes certifié « Haute Qualité des Soins » par la Haute Autorité de Santé

Après avoir été en 2019 le premier CHU français à être certifié de niveau A dans sa globalité et en première intention par le collège de la Haute...

Lire la suite